Más de uno de esos descubrimientos que revolucionaron la arqueología se debió a un golpe de suerte de esos que hemos dado en llamar serendipias. Pero cuando el fósil que encontraba un pastor o un campesino llegaba a mano de los científicos, éstos, que no lo había estado buscando, se veían obligados que revisarlo todo. En esos casos, los medios suelen hablar de “un sensacional hallazgo.”

Pero tampoco es raro que algunos de los descubrimientos que más se publicitan provoquen más chispazos que incendios, aunque no dejen de levantar humo ideológico y aun político. Las ciencias sociales son las que se ocupan de diatribas, prejuicios e intereses. También les cabe ocuparse de la construcción de la identidad, que en ciertos casos llega a comprometer hasta a ciencias tan sobrias como la antropología física.

En este orden de cosas está lo que ocurrió con el “Hombre de Kennewick”, un esqueleto que durante dos décadas ocupó el centro de una polémica que recién ahora parece haberse cesado, si bien tuvo que intervenir la Justicia.

La historia comenzó en Kennewick, una ciudad del Estado de Washington, al noroeste de los Estados Unidos. En 1996, dos chicos quisieron colarse para ver la gran atracción local: la Copa Columbia, una de las pocas carreras de hidroaviones que hay en todo el mundo.

Como Will y Dave no tenían dinero para pagarse la entrada, hicieron un rodeo para eludir los controles, que los obligó a vadear un remanso del río Columbia. Fue así como dieron accidentalmente con un cráneo fósil que la erosión acababa de dejar al descubierto. Más tarde, los arqueólogos dieron con el resto del esqueleto y todo un cementerio prehistórico.

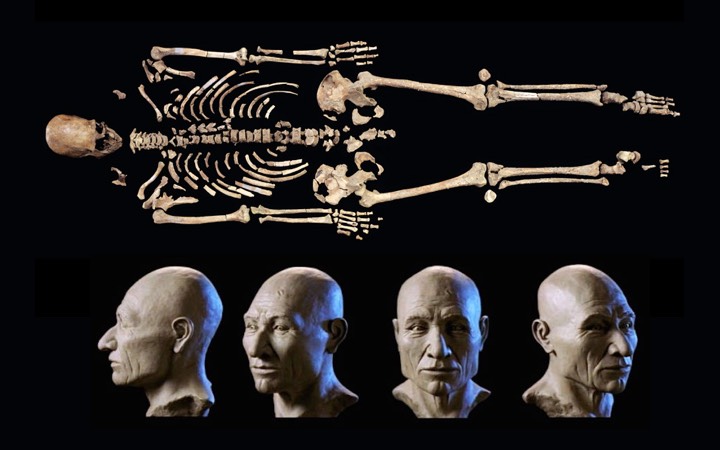

La primera evaluación del hallazgo corrió por cuenta del forense y de un arqueólogo aficionado que vivía en la zona. Ambos estimaron que el cráneo podía pertenecer a un pionero de la conquista del Oeste, pero una datación por Carbono 14 que encargaron a la Universidad de California le asignó una antigüedad de unos 9500 años. Al redactar su informe, no encontraron nada mejor que definirlo como “caucasoide.” El término tiene un significado preciso en antropología física (de hecho, se aplica a pueblos de tres continentes y no incluye el color de piel) pero cualquiera que haya visto un policial de Hollywood sabrá que por “caucásico” la Policía entiende “de raza blanca.”

Lo más raro de todo era la antigüedad del esqueleto. El hombre había vivido unos cuantos milenios antes de Colón, pero al llamarlo caucasoide parecía darse a entender que era de la familia europea. Pero, ¿qué hacía un europeo en América hace 9500 años? Al parecer, había tenido un entierro formal, y en la cadera tenía incrustada una punta de flecha definidamente indoamericana. ¿Era un viajero venido del Viejo Mundo que había perecido a manos de los nativos?

Para el criterio que defendían las comunidades aborígenes de la región, todos aquellos que habían vivido en América antes de Colón eran autóctonos. Sus tradiciones decían que ellos habían habitado esas tierras desde la creación del mundo, y el fósil era de uno de ellos.

Con ese argumento, las comunidades originarias recurrieron a la ley de reparación histórica que había sido votada para desagraviar a los nativos de todas las humillaciones del pasado. Es sabido que los etnólogos del siglo XIX saqueaban tumbas, coleccionaban cráneos y trataban a los restos humanos como un simple material de estudio. Ahora la ley disponía que todos restos de los cuales se habían apropiado los museos debieran ser devueltos a sus respectivos pueblos para tener una sepultura digna.

La tribu Umatilla fue la primera en reclamar para sí al Hombre de Kennewick, a quien llamaron El Ancestro. Los Umatillas exigieron la entrega del esqueleto para sepultarlo en sus tierras, pero pronto otras etnias lo reclamaron como propio, con lo cual abrió una disputa entre los pueblos originarios.

A esta altura de las cosas también se metió el Ejército. Las fuerzas armadas estaban llevando a cabo un grandioso proyecto de limpieza ambiental en el condado de Benton. Allí estaban las ruinas de una base nuclear donde se habían fabricado las primeras bombas atómicas de la historia, incluyendo la de Nagasaki. La base había sido cerrada y ahora se trataba de sanear el área, que era un verdadero basural radioactivo. Para eso los militares habían firmado convenios con las tribus locales, a cuyos miembros reclutaban como mano de obra.

Fue así como a fines del siglo XX el Ejército de los Estados Unidos salió en defensa de los indios, quizás para reparar lo que había hecho cien años antes. Claro está que lo hizo a su manera. Los militares exigieron que se suspendieran los estudios del esqueleto y opinaron que los restos debían estar en manos de los aborígenes. Con eso abrieron otro pleito, esta vez con los científicos. No conformes con eso, en 1998 rellenaron toda el área con toneladas de tierra y piedra para que nadie siguiera buscando. En 2002 un juez los sancionó por haber violado un sitio histórico nacional y dispuso que los científicos continuaran estudiando los restos, si es que podían encontrarlos.

En los primeros años de esta historia apenas contábamos con el carbono 14 y las mediciones del cráneo para decidir si el Hombre de Kennewick era o no europeo. Además, había pruebas fehacientes de que los vikingos habían visitado Norteamérica siglos antes que Colón, y algunos pensaron que el esqueleto “caucasoide” podía ser de uno de ellos, porque las crónicas escandinavas mencionaban entierros en suelo americano.

Los medios hicieron cuanto pudieron para instalar en la opinión pública la fantasía de que los primeros americanos habían sido blancos, lo cual hubiera alentado nuevas polémicas sobre los derechos de los indios.

Esta posibilidad no dejó de seducir a los miembros de un culto neopagano que tiene mucho de racista. Era la Asamblea del Pueblo Asatru (más conocida como Fraternidad Vikinga) que recluta sus adeptos entre los estadounidenses de ascendencia escandinava, para honrar a los ancestros y venerar a los dioses del Walhalla. El Hombre de Kennewick era su gran oportunidad para demostrar que los vikingos habían llegado antes que Colón, aun admitiendo que los indios los habían echado. Por supuesto, a nadie se le ocurrió pensar que hace 9500 años no había vikingos; ni siquiera había egipcios ni chinos, y los ancestros europeos andaban haciendo pinturas rupestres.

De este modo, Asatru reivindicó al fósil para sí, quizás para quemar los restos en una pira al estilo de los bravos navegantes nórdicos. Pero tras haber hecho su aporte a la confusión general los vikingos urbanos se replegaron, al parecer satisfechos con haber tenido sus quince minutos de fama.

Con la loable intención de desarmar estos debates, los antropólogos volvieron a hacerse oír, y salieron explicar que habían usado la palabra “caucasoide” en un sentido puramente técnico. De hecho, dijeron, el cráneo era físicamente similar a los del pueblo Jumon, del cual venían los Ainu, que eran los primitivos pobladores de Japón y Taiwan. Confiaban que con eso se enfriaría el debate, pero no contaban con un líder polinesio llamado Siofele, quien levantó su voz para exigir que el cuerpo fuera devuelto a sus descendientes los hawaianos.

A todo esto, el Ejército, que todavía custodiaba los restos, dispuso que fueran entregados a los aborígenes, con lo cual agudizó el conflicto con los arqueólogos. Para el año 2000, el gobierno se hizo eco de los reclamos indígenas y adoptó un criterio salomónico, estableciendo que todo aquel nacido antes de 1492 era originario. En el 2005 el Senado reformó el texto de la ley reparadora y definió como Nativo Americano a todo aquél que es o fue indígena en el territorio de los Estados Unidos; algo que parecería incluir hasta a Trump.

La polémica llegó a su fin cuando se pudo contar una tecnología más avanzada y los debates parecían haberse agotado por cansancio. En la época en que se halló el fósil no era posible hacer un ADN a un cuerpo tan antiguo. Pero en 2014 una comisión científica dictaminó, en base a estudios de ADN —que para aventar a los vikingos se habían mandado a hacer a Dinamarca— que el genoma del Hombre de Kennewick tenía más en común con los nativos americanos que con cualquier otra etnia conocida. Llegaron incluso a sugerir que podía ser identificado como miembro de la tribu Colville. En consecuencia, el Senado dispuso la entrega del cuerpo a las Tribus Confederadas de la Cuenca del Columbia. En febrero de 2017 lo enterraron, según los ritos tradicionales, en un sitio no identificado.

El sentido de este acto (más allá de la loable intención de reparar antiguos ultrajes) es tan simbólico como político. Nadie puede sentirse sinceramente unido a un “antepasado” que murió hace más de 9000 años o creer que tiene algo en común con él, aparte el ADN.

¿Quién es más originario?

A menos que mañana se encontrara un fósil totalmente imprevisto, se cree que América fue poblada, tardíamente, por la especie Sapiens. En la escuela nos enseñaron que los primeros pobladores habían entrado al continente por Beringia, un territorio que cubría el actual estrecho de Bering, y desde allí habían venido avanzando hacia el sur hasta llegar a Tierra del Fuego.

Esta venerable teoría, según la cual la primera cultura americana fue la de Clovis (Nuevo México) hace tiempo entró en crisis y parece encaminarse a un cambio de paradigma.

Según la hipótesis Clovis, los primeros americanos eran cazadores que entraron por Beringia siguiendo a mamuts y bisontes. Esto habría ocurrido unos 14000 AC., aunque algunos hablan de hasta 30000 años. De haber sido así, le hubiera llevado algunos milenios en llegar al extremo Sur del continente.

Pero hete aquí que recientemente se han explorado algunos yacimientos como el de Pedra Furada (Brasil) y Monte Verde (Chile), a los que se atribuye una antigüedad de 20000 años, aunque los más audaces llegan hasta 60000. Estos cómputos son objeto de una intensa disputa, pero de ser correctos obligarían a replantear la prioridad de las culturas de Clovis y Folsom. Podríamos llegar a admitir que los primeros pobladores fueron americanos del Sur, lo cual plantearía otro problema: saber por dónde vinieron.

Todo esto sin duda llenaría de gozo a los constructores del relato populista que (más allá del genoma y el apellido de sus promotores) hizo de Colón el culpable de todos nuestros males y se empeñó en voltear sus monumentos.

Para su desgracia, esta alternativa también llevaría a suponer que los pueblos originarios, que el relato caracteriza como esos Buenos Salvajes del siglo XVIII, no eran tan originarios. Más originarios habrían sido aquellos a quienes ellos sometieron, cuando a su llegada de Beringia.

Al parecer, tendríamos que reconocer que América siempre fue un crisol de razas, por lo menos desde el Paleolítico.

En América del Norte hubo una efímera colonización de los vikingos de Leif Ericson y hay indicios de la presencia de los monjes celtas de San Brandán, casi en la misma época. Una teoría, bastante discutida, habla de una corriente colonizadora solutrense. Sostiene que algunos de esos que pintaban bisontes en las cuevas de Lascaux habrían llegado por mar a las costas americanas hace más de 20000 años.

También están las estatuas de la cultura Olmeca de México, que ostentan inconfundibles rasgos africanos. Algunos estudiosos dicen que serían la efigie de los esclavos negros (¿por qué los negros tenían que haber sido siempre esclavos?) que tripulaban algún barco fenicio. Los afrocentristas académicos, esos que sostienen que los egipcios eran negros, hablan de una expedición africana venida desde Mali.

Se dice que por América también pasaron los libios, los cananeos y los hebreos: ¿acaso el Libro de Mormón no habla de las tribus perdidas de Israel? Se ha pensado en los chinos, que disponían de barcos más grandes que las carabelas de Colón, de los hindúes. y como no podía ser menos, de la Atlántida.1

Por supuesto, de discernir entre tantas hipótesis se encargarán los expertos, que en algún momento arribarán a un consenso. Pero lo que esto pone en evidencia es la profunda crisis de identidad que agita al melting pot norteamericano.

En un chiste de los locos años Sesenta el Llanero Solitario y su ayudante Toro, perseguidos por los Sioux, sofrenaban sus caballos al borde de un precipicio. “¡Estamos perdidos!— gritaba el ranger. “¿Cómo es eso de estamos”?, le contestaba el indio.

Hay una crisis de las identidades nacionales que abarca a todo el mundo. Puede que sea un efecto, deseado o no, de la globalización.

Los seres humanos deseamos ser reconocidos, tanto como individuos o como miembros de una comunidad: nuestra identidad es aquello por lo que queremos que nos reconozcan.

Desde Aristóteles, definir la identidad de algo o alguien implica encontrar qué lo diferencia del resto, su género y su especie. Cada uno de nosotros se identifica con los distintos grupos a los que pertenece y se diferencia de ellos por su historia personal.

Cuando hablamos de identidad colectiva, las diferencias pueden ser mínimas, pero existe un “narcisismo de las pequeñas diferencias”2 que es difícil de apreciar exteriormente, aunque separa a ingleses, irlandeses, galeses y escoceses, cuando no a argentinos, paraguayos y bolivianos, que en las zonas limítrofes tienden a confundirse.

Pero de reconocerse diferentes a creerse superiores sólo hay un paso.

En las comunidades pre-modernas, que eran mayoritariamente endogámicas, lo que definía la identidad colectiva era una suerte de parentesco extendido. La lengua y las costumbres eran las raíces que los ataban al pasado.

La identidad nacional nació, en cambio, con el Estado moderno, que convocaba a todos para un futuro de gloria. En el siglo XIX se afianzó cuando el colonialismo necesitó justificarse como portador de la civilización. Una nación de corta historia como la Argentina, tuvo que movilizar a generaciones de maestros para construir su identidad en torno a las guerras de emancipación o los circunstanciales enemigos. Banderas, himnos y arte popular fueron sus símbolos, que hoy parecen haber heredado las hinchadas deportivas.

Los Estados Unidos pudieron auto-definirse como un crisol de razas porque creían tener un destino manifiesto, habían pagado el precio de una cruel guerra civil y se habían enriquecido con esa inmigración de la cual hoy reniegan. La decadencia de la Unión como potencia hegemónica empuja a muchos de los que estaban orgullosos de sentirse americans a buscar sus raíces europeas, africanas o indígenas. Siempre y cuando no quieran vengarse de las humillaciones del pasado, como ocurrió con los musulmanes negros.

La Unión Europea, que tardíamente quiso seguir su ejemplo, uniendo al continente en torno al interés económico, nunca logró despertar su “patriotismo” propio, porque todos se seguían identificando con su cultura tradicional. A la hora de verse desbordados por las migraciones indeseadas ha visto resurgir las identidades étnicas y las peores intolerancias del pasado.

En un mundo que la globalización de la economía y las comunicaciones tienden a homogeneizar, donde todos toman las mismas bebidas, usan ropa similar, se entretienen del mismo modo y el futuro promete más de lo mismo, la tendencia a diferenciarse de cualquier modo, e inventarse raíces o pertenencias aunque sean fantásticas, se presenta con pronóstico reservado.

Pablo Martín Cerone dice

Para terminar de empiojar la cuestión, este año aparecieron unos huesos de mastodonte en California que parecen haber sido procesados con herramientas de piedra. El problema es que parecen tener ¡130 mil años! ¿Los neandertales descubrieron América, o sus primos asiáticos los denisovanos, o una primera oleada Sapiens de la que después no quedó rastro? ¿O es un error de interpretación de los fósiles? Los riesgos de intentar hacerse una idea de un rompecabezas cuando faltan demasiadas las piezas.

Más, acá https://www.nytimes.com/es/2017/05/03/habia-humanos-en-norteamerica-hace-130-000-anos-un-descubrimiento-podria-cambiar-nuestra-historia/

Un gusto reencontrar sus escritos en la red una vez cada tanto.

Un abrazo

Daniel E. Arias dice

La misma prosa minimalista, sobria, casi victoriana de siempre, la misma erudición libre de ostentación, la misma frescura de ideas. Pablo Capanna at his best. En suma, lo habitual.

eduardo catala dice

muy interesante