Como por el momento no disponemos de una máquina del tiempo, nos costaría lograr que Giulio Camillo y Vannevar Bush se conocieran. Pero creo que si alguien los presentara, no les faltarían temas de qué hablar.

Giulio vivía en Venecia en pleno Renacimiento y Vannevar andaba por Washington a mediados del siglo Veinte. Giulio creía en el misticismo hermético. Vannevar confiaba en la ingeniería y en el Destino Manifiesto de los Estados Unidos. Pero es posible que sin gente como Giulio nunca hubiera existido un Vannevar. Más aún, ni siquiera existiría la computadora con la cual estoy escribiendo, ni la Red que me ha permitido conocerlos mejor.

Claro que no hubiera sido fácil explicarle a Giulio de dónde venía Vannevar, porque en su tiempo América acababa de ser descubierta. Ni hablar de lo que hubiera costado explicarle qué era la electrónica. En cuanto a Vannevar, puede que sólo pensara en Venecia como un destino turístico, porque conocía a Leibniz y a Babbage, pero difícilmente supiera de Camillo.

Los dos tenían pasión por la ciencia, pero por “ciencia” entendían cosas muy distintas. El veneciano creía que todo el saber posible estaba en alguna parte, oculto desde la eternidad. Lo que estaba tratando era de darle a los sabios una llave que permitiera acceder al saber. El americano estaba seguro de que el saber es poder, pero a la vez es algo que nunca deja de crecer y renovarse. Su obsesión era evitar que nos extraviáramos en la búsqueda del conocimiento, lo cual nos privaría de aprovechar sus aplicaciones.

El veneciano soñaba con construir un dispositivo que permitiera recordar todo el saber del mundo. Sólo pudo construir un par de prototipos a escala reducida, que no lograron despertar el interés de los poderosos. De tal modo, tras haber sido uno de los hombres más famosos de su tiempo, la historia sólo lo rescataría como un humilde precursor.1

El americano, en cambio, vivía en el corazón del poder y en la vanguardia del saber. En su tiempo las bibliotecas estaban llegando a ser babélicas y los referencistas no daban abasto. Bush imaginó pues un dispositivo que serviría para no perderse en sus laberintos. Pero a él también le tocó un destino de precursor.2

El veneciano soñaba con que el saber estuviese en manos de una casta de sabios o, mejor aún, de magos. El americano también quería formar una élite, pero una que fuera capaz de producir conocimiento útil así como Ford y General Motors producían autos. La historia le dio la razón, porque el instrumento que él imaginaba llegó a cambiar al mundo. Pero ni él ni sus sucesores inmediatos alcanzaron a entender de qué manera lo cambiaría.

El único que fue capaz de verlo con bastante detalle no fue un ingeniero sino un escritor popular que producía relatos con un ritmo casi fordista para abastecer los quioscos de revistas. Lo conocían más por sus seudónimos que por su verdadero nombre, pero esa es otra historia, y no conviene adelantarse ni perderse por las ramas del hipertexto.

***

Cuando los libros se escribían en papiro o pergamino, el orador no disponía de ese papelito hoy imprescindible, que permite seguir el orden de una clase o un discurso, sin olvidarse de nada. Para eso sólo contaba con la mnemotecnia, el arte de memorizar los conceptos siguiendo alguna regla. Los niños aprendían los meses del año recitando “treinta días trae noviembre, con abril, julio y setiembre…” A los estudiantes de lógica les alcanzaba con memorizar unas palabras sin sentido como bArbArA o cElArEnt para recordar cuáles eran las formas válidas del silogismo.

A fines de la Edad Media algunos pensaron que podría ser más práctico asociar el concepto con una imagen visual. Con sólo imaginar las esferas planetarias, los grados del saber, las mazmorras del Infierno o los jardines del Paraíso uno podía recordar la información evocando la figura con que la había asociado. Eran tiempos en que no existía el bombardeo de imágenes al que hoy estamos sometidos, de modo que bastaba pensar en un sitio imaginario para que el concepto acudiera a la memoria.

Uno de los recursos más usados consistía en visualizar un palacio, con todas sus salas, alcobas, pasillos y escaleras, para encontrar las citas de los clásicos. Un caso extremo era el Liber mutus, un tratado de alquimia del siglo XVII: sólo tenía figuras, que cobraban sentido en manos de un adepto que conociera sus claves.

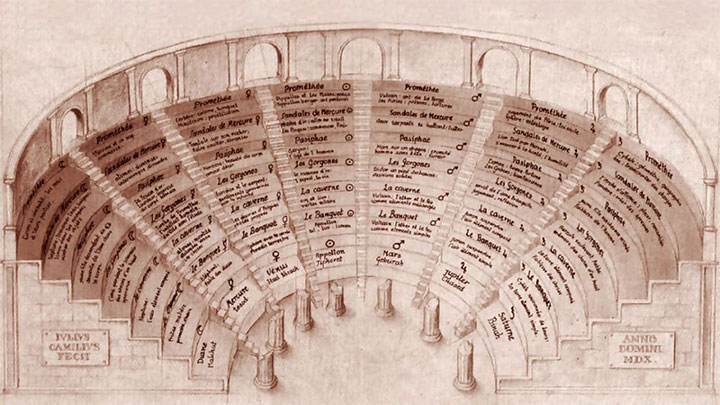

Sobre esa base, Giulio Camillo pensó en armar una extensión física de la memoria. Imaginó una biblioteca temática: un anfiteatro de estantería donde cada tema tendría su lugar. Colocándose en el centro del Teatro de la Memoria el estudioso podría visualizar las gradas, las secciones y las columnas temáticas. Sólo con la mirada encontraría el cajón que contenía los textos de cada tema. En lugar de clasificarlos por autor o por título, el Teatro lo haría siguiendo un orden temático. Algo de eso quedó en los códigos alfanuméricos que usan los bibliotecarios para clasificar los textos.

***

Paschal Zachary, su biógrafo oficial, de no dudaba en afirmar que Vannevar Bush (1890-1974) pertenecía a la tradición iniciada por Giulio Camillo.

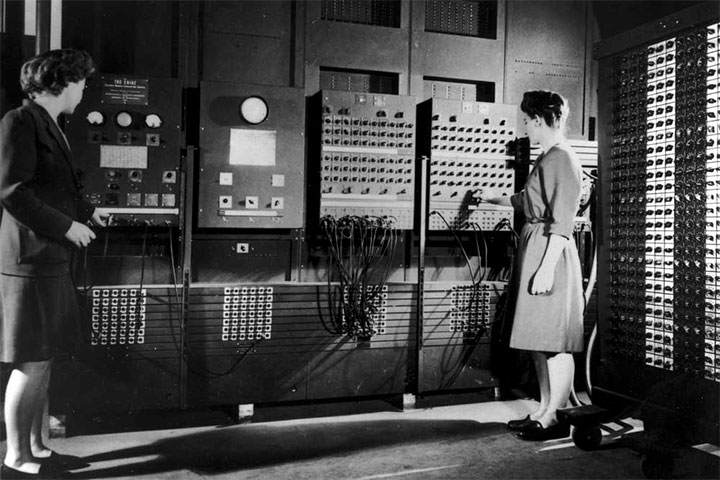

Bush era ingeniero, y como acostumbran hacer sus colegas, no dejaba de decir que hablaba para la gente práctica, no para los teóricos ociosos. Durante la segunda guerra mundial había sido nada menos que el responsable político de toda la investigación militar estadounidense. Fruto de ese trabajo eran la bomba atómica y la primera de las grandes computadoras analógicas. Bajo la dirección de Bush habían trabajado miles de científicos, ingenieros y técnicos: gente como Fermi, von Neumann, Wiener y Oppenheimer, que dirigían equipos con objetivos y métodos precisos.

A Bush lo había puesto en funciones Roosevelt y había sido ratificado por Truman y Eisenhower. Pero una vez derrotado al Eje había que ponerse a evaluar el nuevo escenario mundial y pensar en el futuro. Si algo había demostrado la segunda guerra mundial era que el poderío militar ya no dependía de la cantidad y el coraje de los soldados. A la industria tampoco le bastaba con tener mano de obra barata. En ambos casos, lo más importante era la tecnología y ésta progresaba gracias a la investigación, así fuera aplicada como básica.

A Bush le preocupaba pensar que con la llegada de la paz los científicos serían desmovilizados y se desarmaría una maquinaria eficaz que se hubiese podido aplicar con éxito a la industria, la salud y el bienestar. En un memorándum que le envió al general Eisenhower Bush proponía reorganizar todos los esfuerzos científicos para plantear nuevos objetivos. Apelando una vez más al mito patriótico de la Frontera, invitaba a hacer de la ciencia “la frontera infinita.”3

Con el tiempo, todo el mundo trató de imitar la maquinaria de investigación y desarrollo que había montado Bush. Ahora se trataba de financiar y gestionar la ciencia aplicando el mismo management que empleaban las corporaciones. El científico dejaba de ser un artesano; se profesionalizaba y pasaba a integrar un sistema con jerarquías, planeamiento y control de calidad.

Una de las recomendaciones que hacía el memorándum de Bush era que se alentara la publicación de los trabajos, produciendo documentos que realimentaran a la comunidad de investigadores. A medida que el sistema se iba imponiendo, la cantidad de trabajos publicados pasó a ser uno de los principales criterios usados para evaluar al investigador.

Para entonces, esa masa de publicaciones que Bush proponía incrementar aún más, ya se había vuelto difícil de manejar. Los científicos corrían el riesgo de que las dificultades que tenían para actualizarse les impidieran conocer mucho trabajo útil. Las leyes de la herencia, recordaba Bush, habían sido re-descubiertas treinta años después de enunciadas, porque de Mendel publicaba en revistas poco conocidas.

Mucho antes de ocupar un puesto clave en la política, Bush había registrado numerosas patentes en el campo de la electrónica. Pero desde hacía tiempo lo que más lo preocupaba era cómo acopiar, clasificar y seleccionar la información científica.

Una primera muestra de esta inquietud ya estaba en un artículo de 1933, donde recurría a la ciencia ficción para plantear el problema. El texto fingía ser un informe escrito en el siglo XXI por el vicepresidente del MIT. El científico invitaba a sus colegas a recordar lo que había sido la primitiva tecnología de los años Treinta.4 Quienes hoy contamos con una biblioteca de mil volúmenes encerrados en un cubo de pocos centímetros cúbicos —decía— no podemos sino compadecer a los profesores de aquellos años, que se lo pasaban revisando los estantes de sus bibliotecas, hurgando en archivos y enciclopedias o haciendo fichas y resúmenes. Todo eso, por no disponer de una tecnología adecuada.

Para superar esas dificultades, Bush ya estaba dando algunos pasos concretos. Acababa de patentar un dispositivo selector de temas para uso de las bibliotecas y predecía que pronto habría que ponerse a pensar en aplicar la tecnología a la propia investigación científica.

El proyecto que fue elaborando durante todos esos años era una máquina que se llamaría Memex (memory extension). Nunca llegó a fabricarla, porque cuando se dispuso a hacerlo la evolución de la tecnología ya la había superado.

El proyecto era algo que quizás no le interesaría al Estado pero sí a la industria, de modo que Bush optó por darlo a conocer en dos revistas de gran circulación y se sentó a escuchar ofertas. El primer artículo, que llevaba su firma y tenía por título “Cómo podemos pensar” apareció en el Atlantic Monthly de julio 1945. Dos meses más tarde, Life, la revista más leída en esos años, le dedicó mucho espacio, esta vez con un título un poco más audaz: “Una máquina que piensa”. Un dibujo bastante realista mostraba un escritorio con cajones llenos de microfilms, dos pantallas y un teclado: algo que nadie dejaría de reconocer como una computadora personal. Pero en esos días la existencia del “cerebro electrónico” ENIAC todavía era un secreto de Estado.

Más pintoresca era otra ilustración donde veíamos a un científico con una pequeña cámara sujetada en la frente, que filmaba todo lo que leía y lo cargaba en una pantalla. Usaba el teclado para anotar palabras claves a un costado del texto. De ese modo, cuando precisara usar esos datos la máquina los encontraría. En una tercera ilustración aparecía un historiador que se disponía a comparar la eficacia del arco turco con el inglés del tiempo de las Cruzadas. Pero los arcos que aparecían en las dos pantallas eran arcos sioux. Por lo visto como el ilustrador aún no contaba con un memex con buscador de imágenes.

El memex tenía que servir como “biblioteca y archivo personal.” Los carretes de microfilm se podían despachar por correo, transportar en un bolso o retirar de la biblioteca como si fueran libros. El dispositivo permitiría hacer mejores enciclopedias, historias clínicas y registros de patentes. Hasta sería posible juntar textos dispersos y armar un libro nuevo; ¿el famoso copy & paste?

El microfilm era tan liviano y barato que toda la Enciclopedia Británica podía caber en una caja de fósforos. Las tarjetas perforadas servían para hacer un censo, pero el memex no se limitaba a buscar y clasificar datos; los organizaba por asociación, como hace el cerebro. Bush ya parecía estar pensando en algo como el hipertexto.

Pero la tecnología seguía evolucionando y el microfilm ya era obsoleto. Bush lo reconoció en 1954, cuando imaginó un Memex II, que registraría los datos en cintas magnéticas o quizás hasta en cristales. Admitía que la tecnología digital ya había desplazado a la analógica y que en el futuro podríamos llegar a “almacenar información por medios que hoy pueden parecer extraños y bizarros.”

De hecho en esa caja de fósforos que asombraba a Bush hoy podríamos guardar más de un centenar de enciclopedias, pero no haría falta, porque las tendríamos a nuestra disposición online.

La Red era algo que no se le había ocurrido a Bush, quien ignoraba que ya la estaban tejiendo los científicos que trabajaban en ARPA, un organismo creado durante su gestión. Imaginar en qué desembocaría eso que por el momento sólo enlazaba a unos pocos colegas, no se le ocurrió a un genio electrónico como él. Fue una idea de Murray Leinster, un escritor popular con veleidades de inventor y una incontenible creatividad.

Joe ya lo sabía

“Murray Leinster” era el seudónimo que usaba Will F. Jenkins (1896-1975)5 para firmar sus relatos de ciencia ficción En 1946 tenía cincuenta años y hacía treinta que venía escribiendo novelas de vaqueros, policiales y de ciencia ficción. Astounding publicó su cuento “Un lógico llamado Joe” en 1946, quince días después que el gobierno diera a conocer la existencia de la gran computadora ENIAC. Entonces nadie se hubiera atrevido a imaginar que algún día cualquiera tendría algo así en su casa. Pero pensar en un memex no parecía tan disparatado.

Como muchos estadounidenses, Jenkins-Leinster fue reclutado durante la guerra, pero tuvo la suerte de trabajar entre 1942 y 1945 en un organismo de difusión y propaganda llamado Office of War Information. La oficina, creada cuando Estados Unidos aún no contaba con servicios de inteligencia, contaba un equipo bastante insólito. Allí trabajaban Milton, el hermano del general Eisenhower, el historiador Arthur Schlesinger, el poeta Archibald MacLeish y hasta un escritor comunista, Howard Fast. También estaban Lee Falk, el guionista de Mandrake el Mago y el coronel Paul Linebarger, quien con el seudónimo de “Cordwainer Smith” llegaría a ser un maestro de la ciencia ficción.

Es probable que en ese ambiente, Leinster hubiera tenido noticia de los proyectos de Vannevar Bush y hasta que conociera el Memex antes que otros. Pero su cuento no se limitaba a anticipar al ordenador personal. De hecho, los teclados y las pantallas eran bastante comunes en las narraciones del género, pero lo que Leinster estaba imaginando era nada menos que la Internet.

Siempre se les ha reprochado a los escritores de ciencia ficción que no llegaran a pensar en nada parecido a la computadora personal, en lugar de pensar en ordenadores analógicos cada vez más grandes. El maestro de todos era Isaac Asimov, que anticipaba colosos como su mítica Multivac, con varios pisos llenos de válvulas y una superficie de varias hectáreas. Con el tiempo, Asimov tuvo que reconocer su error y admitió a regañadientes que Murray Leinster era “el escritor de quien dicen que inventó la PC.” Pero aun así no alcanzó a darse cuenta de que lo que su colega se había atrevido a imaginar no era otro memex sino una red mundial de memex.

El protagonista del cuento de Leinster era un técnico encargado del mantenimiento de unos dispositivos llamados lógicos. En cada casa había un lógico que obtenía y procesaba la información que obtenía de un “circuito” formado por millones de dispositivos similares. Nosotros los hubiéramos llamado computadoras, pero la palabra computer aún significaba “calculadora” y se reservaba para cosas como la ENIAC. Lógico parecía un término bastante adecuado para un ordenador personal. Los franceses, celosos de su idioma, aún siguen llamando logiciel a lo que todos conocemos como software.

La descripción del lógico nos resulta sorprendentemente familiar. Era “como un televisor, pero con teclado”. Contaba con un tanque de datos y un “integrador” que permitía procesarlos. Pero lo esencial era el circuito que permitía buscar información en una cantidad ilimitada de otros tanques. Se decía que los lógicos “habían cambiado la civilización”, pero el técnico pensaba que él era quien la había salvado de ellos, al destruir a un lógico llamado Joe con el cual había tenido que lidiar.

¿Para qué se usaban los lógicos? El cuento mencionaba un sinnúmero de funciones: ver todos los canales de TV, mantener comunicación visual con otros usuarios, conocer el pronóstico del tiempo y los resultados de las carreras de caballos, averiguar datos históricos y mucho más.

Pero bien pronto aparecía el lado oscuro del circuito. En él proliferaban unos textos que nosotros llamaríamos Tutoriales donde no sólo uno aprendía a arreglar esa canilla que pierde; podía obtener fórmulas para robar, estafar, fabricar explosivos y venenos con toda impunidad. El “circuito” permitía encontrar a los amigos perdidos y a las novias olvidadas, lo cual podía ser tanto una alegría como una complicación inesperada. Sobre el final del cuento estaba la escena que el dibujante había elegido para ilustrar. Cuando los padres no estaban, los chicos se regodeaban mirando documentales antropológicos llenos de nativas desnudas. Sólo faltaba que apareciera el porno.

El técnico descubría que Joe, el lógico que hacía todo eso, había salido de fábrica con los circuitos de censura fallados, de modo que estaba desprovisto de inhibiciones morales. Sin saber que estaba poniendo en marcha todas las sospechas que despertaría la Red, Leinster escribía que Joe había dejado de prestar servicios consultivos y se había vuelto directivo.

Sobre el final de su apología del memex, Vannevar Bush había anunciado que estábamos ante una profunda revolución del saber. Gracias a ella “el espíritu humano habrá de elevarse, porque le estará permitido pasar revista a su sombrío pasado, con lo cual podrá analizar mejor y con mayor objetividad sus problemas del presente.”

Por una vez, quien anduvo más cerca de la realidad no fue el ingeniero sino el escritor, quizás porque conocería mejor a los seres humanos. El personaje del cuento, que acababa de suspirar aliviado después de desactivar a Joe, empezaba a tentarse de volver a activarlo y usarlo para hacerse rico.

Al igual que la globalización, en cuyo eje está la revolución informática, la Red arrasó con todas las predicciones y llegó a ser el paradigma de la ambigüedad. El acceso ilimitado al conocimiento sigue siendo una bendición para las mentes con algún criterio, pero en la Red también anidan las cadenas del odio, los manipuladores de opinión, las falsas noticias, la movilización sin objeto y la estupidez adictiva. En ella no sólo hay pescadores de caña; abundan los buques-factoría.

No es que nos haya tocado un memex con defectos de fábrica. El

problema no está en ellos sino en la cabeza de los navegantes y en las rutas

que trazan.

- Frances Yates, The Art of Memory, London, Routledge & Kegan Paul, 1966 ↩

- James M- Nyce & Paul Kahn. From Memex to Hypertext. Vannevar Bush and the Mind Machine, San Diego (CA) Academic Press 1991 ↩

- Science, the Endless Frontier. National Science Foundation, julio de 1945 ↩

- V.Bush, “The inescrutable thirties”, Technology Review, 1933 ↩

- Billee J.Stallings & Jo-an J. Evans. Murray Leinster.The Life and Works. Prólogo de James Gunn. Jefferson (NC) McFarland, 2011 ↩

Jorge Prinzo dice

Muy buena nota; muchas gracias por compartirla.

Clara Nielsen dice

Excelente como siempre, don Pablo. Una vida larga tiene el premio de vivir el futuro.

Daniel E. Arias dice

Joe not dead!!

GUS NIELSEN dice

Hola Pablo: gran abrazo, siempre que aparece una nota tuya en alguna parte la leo con mucha atención. Gran abrazo.

ayj dice

muy buena y buena sintesis de un tipo casi olvidado, Bush, (btw ENIAC era digital)

Alicia Régoli dice

Gracias amigo Pablo. Siempre leer algo tuyo es aprovechar el tiempo de la mejor manera. Gran abrazo, y no dejes de enviarme todo lo tuyo.

Guillermo dice

Excelente como siempre, querido profesor.