Ulises (1922), la novela de James Joyce, tuvo fama de ser tan monumental como indescifrable. Todos se sentían obligados a decir que la habían leído, y algunos hasta aseguraban haberla entendido.

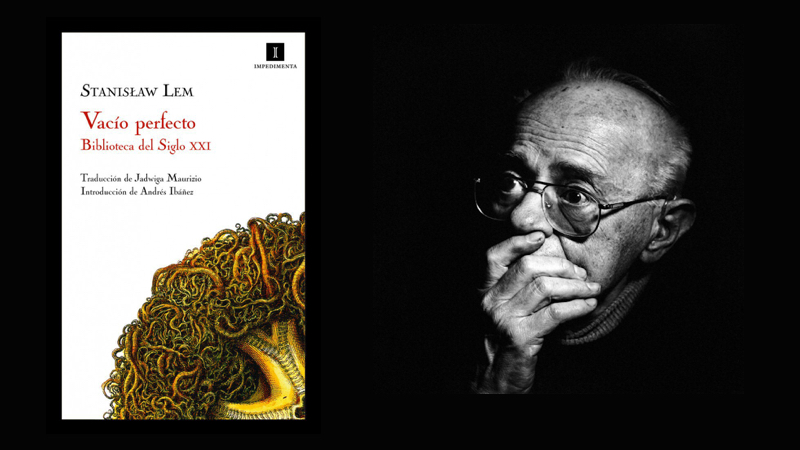

Medio siglo después, el polaco Stanislav Lem fingió haber descubierto una obra mucho más difícil (el Gigamesh de Patrick Hannahan) y le dedicó un irónico ensayo en su libro Un valor imaginario de 1971.

El español Luis Goytisolo quiso sumarse la broma y escribió “Joyce al fin superado” (1985). Inspirándose en él, un profesor de la Complutense hace años nos convocó a unos cuantos para armar un libro que coronaría la saga, y hasta logró interesar a un editor. Pero apenas éste se dio cuenta del clavo que sería desapareció de los lugares que solía frecuentar y nos dejó inéditos.

Esta fue mi contribución. Muy poco de lo que allí se dice es cierto.

Un fantasma recorre el mundo: el espectro de Gi(l)gamés(h).

Como el Espíritu hegeliano, Gilgamés nació en el Oriente y desde la remota Acadia emprendió su majestuoso tránsito hacia el Poniente. Pasados unos cinco mil años reapareció en Polonia, invocado por Stanislav Lem, quien lo hizo irlandés y émulo de Joyce. Luego siguió su curso hacia el Mediterráneo y tuvo por exégeta a Luis Goytisolo. En su marcha solar e irrefrenable, llegó al fin a tierras latinoamericanas.

Lem fue el primero que destacó la importancia de Patrick Hannahan, el osado escritor que había querido remedar a Joyce, aunque quizás hiciera mucho más que eso.

Al fin y al cabo, Joyce se había limitado a alimentar la morbosidad erudita, desatando un torneo hermenéutico que entretuvo a varias generaciones. Hannahan fue más ambicioso: quiso borrar las fronteras entre el autor, el crítico, el editor, el impresor y el lector: se propuso construir una obra abierta a todos los vientos, tan inacabada como inacabable.

Notemos que Lem se limitaba a informar que Joyce había sido superado, y no dejaba de hacerlo con la displicencia de una escueta recensión bibliográfica.

Tomando como pre-texto una anécdota policial que narra los últimos treinta y seis minutos de un condenado al pie del patíbulo, Hannahan se había puesto a crear el meta-texto, el inter-texto definitivo y babélico que daría cabida tanto al saber iniciático como las trivialidades más deleznables.

Dejando a otros el dudoso mérito de escribir novelas en subjuntivo, en segunda persona del plural o atadas al fluir de la conciencia, Hannahan fue más lejos. Para derribar las fronteras de la narrativa se atrevió a escribir un prólogo que triplicaba al relato propiamente dicho. No sólo eso: tejió una red de nodos hipertextuales que desde entonces no hizo más que crecer.

Por si aún quedaban dudas, Goytisolo nos dio la prueba de que Hannahan existió, y quizás que aún vive en alguna parte. También tenemos que agradecerle su decisiva contribución a la hermenéutica del libro descubierto por Lem, frente al cual no sólo el Ulises sino toda gran literatura queda a la altura de un folletín.

Semejante desmesura, confesaba Lem, sólo podía explicarse como una audaz estratagema del autor. Hannahan —sugería el polaco— había contado con el soporte informático de IBM, que le había permitido abrevar en los enormes recursos de la Biblioteca del Congreso.

Algo sabía Lem de cibernética. Tenía en su haber una Cyberiada y una Summa Technologiae y citaba descaradamente a Shannon, aunque jamás a Wiener. Pero cuando hizo su impresionante recensión de Gigamesh, aún vivíamos en los viejos tiempos modernos. Recién comenzaban a tejerse las primeras mallas de esa WWW que sería la Sibila electrónica, el I Ching y la Biblioteca babélica de nuestra era. Ante sus recursos, la ridícula suma de 23 millones de volúmenes con que Lem pretendía pasmarnos, no nos mueve ni un pelo.

Goytisolo, que retomó la pesquisa, tuvo que perseguir libreros, hojear catálogos y hurgar en polvorientos anaqueles en busca de Hannahan, hasta que se topó con una mesa de saldos llena de ejemplares en rústica de Gigamesh.

Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo los puentes, para no hablar de las sequías. Ahora vivimos en un siglo, un milenio y una era distintos, y ha llegado la hora de volver a emprender la búsqueda de aquel Grial novelesco usando la más avanzada tecnología posmoderna: la Internet, el browser, la numerología y el Tarot.

De hecho, recién ahora el enigmático título (“Gigamesh”) comienza a aclararse. A Lem no se le ocurría nada mejor que hablar del gigawatt para explicarle a sus lectores qué significa el prefijo GIGA, pero ¿quién no maneja hoy una miríada de gigabytes? Son apenas mil millones de bytes, una brizna de saber perdida en la Red.

En estas circunstancias, confiando en la Web y los motores de búsqueda, me atreví a retomar aquella pesquisa. Consciente de mi condición de enano trepado a hombros de gigantes me lancé a las rutas del ciberespacio en pos de Gigamesh. Dando un par de enérgicos clics emprendí viaje por el insondable piélago y puse proa al vellocino irlandés.

Obtener mi ejemplar de Gigamesh no me fue difícil. Lo vende Amazon.com y viene en un combo promocional que trae dos versiones distintas del Necronomicon y hasta un Libro Rojo de la Marca del Oeste. El precio se diría moderado, considerando la rareza del producto. Encargué el libro, le hice lugar en mi biblioteca y cuando tenga tiempo lo leeré, pero sospecho que será tan apócrifo como los Necronomicones.

Volví pues a las aguas informáticas y reanudé la pesca de Gilgamés, el sumerio errante.

Al retirar las redes, lo primero que apareció fueron referencias históricas y eruditas (algunas bastante fantásticas) sobre el Poema de Gilgamesh. Alguien lo había escrito sin ele, pero el browser igual lo descubrió. Había quien ofrecía un robot a pilas llamado Gigmesh 3806 (en este caso se habían olvidado la a) pero era sólo para niños menores de 9 años.

Estuve a punto de perderme en una selva de textos que remitían a Lem y su Gigamesh, pero opté por ir al grano y azucé al sabueso Google para que no perdiera las pisadas de Hannahan.

Cuál no sería mi sorpresa cuando ¡un alud de datos comenzó a atiborrar mi disco rígido. ¡Los Hannahan eran legión!

Había un joven Patrick Hannahan en el cuadro de honor de la St. Xavier High School de Cincinnati, y un tal (Mattew) Patrick Hannahan, premiado por su aplicación en la Universidad de Miami.

Que hubiera varios irlandeses llamados Patrick no me sorprendía demasiado. Tampoco que al incursionar en una página de heráldica intentaran venderme el escudo nobiliario de los Hannahan, bordado a mano en un gallardete de seda o pintado con laca indeleble. En Charleston había un condado entero llamado “Hanahan”, pero con una sola n.

Pero hete aquí que quien más menciones tenía era un dentista, el Dr. Patrick Hannahan DDS, que dirigía una clínica de endodoncia en Mobile (Alabama). Más desconcertante me resultó encontrar un acta de casamiento conservada en la Catedral Anglicana St. John the Baptist (South Avalon), donde consta que Patrick Hannahan se había casado con Nancy Dwyer el 19 de diciembre de 1777 (!)

Highlander nos había enseñado que hay escoceses inmortales. ¿También habría irlandeses perennes y —por qué no— sumerios eternos? ¿Cómo era posible que alguien que se había casado en vísperas de la Revolución Francesa siguiera atendiendo un consultorio odontológico en las comarcas de Faulkner?

Tan inquietante como eso era el blasón de los Hannahan, más allá de su aspecto sobrio y señorial. Era un escudo cuartelado en cruz, en oro y gules, con una banda diagonal donde se inscriben tres cruces garfadas. Pero lo que llamaba la atención era que las tres juntas componen la triple cruz, que es el signo del Gran Maestre en el rito masónico escocés. ¿También existiría un rito irlandés?

Gilgamés, el héroe sumerio, buscaba la inmortalidad. Quizás la hubiera conseguido.

Lem daba por sentado que Hannahan había escrito Gigamesh como respuesta al reto del Ulises de Joyce. Pero luego explicaba que el Bloom irlandés era tan sólo un avatar del Odiseo de Homero, y que la Odisea no pasaba de ser un plagio del Poema de Gilgamés babilónico. Gilgamés era el héroe que se había entrevistado con Noé (entonces llamado Utnapishtim) obteniendo la primicia exclusiva del Diluvio Universal, que luego plagiarían los autores del Génesis. Todo empezaba a parecerse a uno de esos premios literarios que terminan en Tribunales.

El héroe del relato seminal de Hannahan (una excusa para justificar el prólogo) es un tal G.I.J. Maesch. El nombre es una patente transliteración de “Gilgamesh”, donde cabe señalar la “M” de Maesch. La falta de espacio me impide mencionar todas las referencias, pero ¿acaso la M no evoca el ominoso logo de Mac Donald’s (¡un escocés!), la “M” de Microsoft y la de Movistar?

Cualquiera que haya leído a Lem entenderá que detrás de G.I.J. Maesch y N. Kiddy se ocultan los míticos Gilgamés y Enkidu. Pero ¿cuál era la razón —me pregunto— de que el ginecólogo asesinado tuviera que llamarse “Cross B. Androidss”?

Astutamente, Lem intenta distraernos haciendo derivar “Androidss” de anthropos, haciéndole un guiño a Theodor W. Adorno. En cambio, Goytisolo insiste sobre lo de “Cross”, para desviarnos hacia la Biblia. Pero cualquiera sabe que Blade Runner se basaba en una novela de Philip K. Dick titulada precisamente Do Androids Dream of Electric Sheep? Lem no podía creernos tan tontos como para ignorar que él fue quien descubrió a Dick y lo llamó “un visionario entre charlatanes.” De paso, nunca estuvo mejor empleada la palabra “visionario”, tratándose de alguien como Dick, a quien Valis le transmitía por las noches la Pansofía por entregas.

Ambos exégetas ponen cierto malicioso empeño en deconstruir la obra de Hannahan. Lem no vacila en calificar al Gigamesh de logogrifo o charada, y hasta lo moteja de entimema y rompecabezas. Goytisolo añade el acróstico y las lecturas cruzadas, pero concuerda con Lem en que todo es un game, un juego. Por cierto, no es un entretenimiento inocuo, y el mismo Lem lo insinúa cuando dice que ese Juego inefable apunta a discernir “la omnisciencia y la omnitécnica, es decir la Pangnosis”.

¿De dónde sale esta misteriosa Pangnosis? Pues de la Pansofía del checo Jan Amós Comenio, que fue discípulo de Johann Valentin Andreae, a quien se considera fundador de la secta de los Rosacruces. Y los Rosacruces, como es sabido, heredaron el saber de los Templarios, de Hermes Trismegisto, de los misterios eleusinos, de los cultos mesopotámicos y del mismísimo Gilgamés.

* * *

Llegados a este punto, la pesquisa se torna más compleja y nos hace desembarcar en las fangosas orillas del Río de la Plata.

Fue el propio Borges quien confesó que él y Bioy Casares descubrieron a Tlön en una destemplada tarde que pasaron en una casona de la calle Gaona. Quizás no estarían muy lejos de otra casa de la misma calle, donde los anarco-alquimistas de Roberto Arlt se desvelaban por crear la Rosa de Cobre.

El lector recordará las circunstancias fortuitas en las que se toparon con Tlön en una dudosa enciclopedia. Antes de que la ficción comenzara a emponzoñar al mundo real, los atónitos escribientes descubrían que Tlön había sido un juego (a game) concebido por una sociedad secreta fundada nada menos que por Johann Valentin Andreae.

Si los lectores me han seguido hasta aquí, verán cómo todo comienza a aclararse.

Irónico como siempre, Borges pretendió hacernos creer que había malgastado semejante tema para escribir un solo cuento. Si realmente se atrevió a componer una novela (que quizás fuera el origen de todo, el Ur-Gigamesh) sólo María Kodama puede saberlo.

Pero quizás Kodama no sea la única. Se recordará que el ex presidente Menem, asiduo lector de Sócrates, aseguró alguna vez haber leído todas las novelas de Borges. Todo indica que, pese al escepticismo de exégetas y críticos, esas novelas existieron y que los sagaces servicios de inteligencia argentinos custodian algún ejemplar. Mis sospechas se confirmaron cuando el Presidente Fernández también admitió, a poco de asumir, que había leído las novelas de Borges. Al parecer, estas obras están entre los documentos secretos que los espías revelan a los noveles mandatarios, del mismo modo que al Papa le dan a conocer las profecías y al presidente norteamericano las claves de arsenal nuclear.

Sabemos que Borges nunca dejaba de hacer alusiones (un tanto despectivas) a los nacionalistas revolucionarios irlandeses, pero puede que haya existido un encuentro clandestino de Borges y Hannahan en algún oscuro cafetín de Buenos Aires. ¿Si no, a qué aludía el bibliotecario ciego cuando hablaba de la Biblioteca de Babel? ¿Babel no estaba en Sumeria, la patria de Gilgamés?

¿Cuáles serían las contribuciones de Borges a la Gran Obra de Hannahan? ¿Qué aportes habrá hecho el pintor Xul Solar, ese cómplice de Borges que no sólo inventó el idioma Neocriollo sino también la Panlengua y el Panajedrez? Según sostiene Álvaro Abós, Schulz Solari perteneció a la cofradía de los Rosacruces, de modo que no desconocería a Johann Valentin Andreae.

Con cierta malicia Lem y Goytisolo sugieren que existe una suerte de dialéctica sacrílega en el libro y aventuran que la letra ele omitida en el nombre del sumerio alude a Lucifer, con lo cual todo tendría un sentido opuesto al que aparenta.

Algunos otros han sugerido leer el texto de derecha a izquierda, rastrear los acrósticos y hasta avanzar zigzagueando por la página, a la manera del bustrophedon griego. Pero los dos mayores exégetas coinciden en que lo mejor para entender el libro es ponerse cabeza abajo.

Recordemos que el asesino Maesch es (presumiblemente) ahorcado, lo cual, en palabras de Lem, lo convierte en “un estilita à rebours, que no se mantiene sobre su columna, sino que cuelga debajo de ella”. Observemos que en ningún momento se dice que el reo sea ahorcado; más bien se insinúa que es colgado cabeza abajo. ¿Cómo no ver que Hannahan nos está señalando al Colgado (The Hanged Man) que es el número 12 en el Tarot de Ridder? El Colgado —que según la Dra. Rachel Pollack, pende de un árbol que es una letra Tau y una Crux Ansata— simboliza el Mundo. ¿Qué mejor que este Arcano Mayor como emblema de la Pansofía (el Gigamesh), que abarcaría todo el saber mundano?

En algunos papers que me han hecho llegar empeñosos exegetas locales, se propone desentrañar la red de niveles (hiper)textuales del Gigamesh recurriendo no sólo al marxismo, a Lacan y al esquizoanálisis, sino al Código Bíblico y al Código Da Vinci. Hasta ahora nadie pensó en el Código Postal, que quizás sea el más útil para una lectura numerológica.

Según Lem, el libro consta de un desmesurado prólogo de 847 folios y unos 395 más de texto narrativo, lo cual nos da un total de 1242 páginas.

El número del Colgado, en el Tarot, es el 12. Elevándolo al cuadrado, obtenemos 144.

Si invertimos el “12”, como recomienda hacer la doctora Pollack, tendremos 21.

El 21 de junio es el solsticio de verano en el hemisferio Norte. Recordemos que todo el Ulises de Joyce transcurre en el día 16 de ese mes, en vísperas del solsticio. El lector nos concederá una tolerancia de cinco días: la exégesis no es una ciencia exacta.

Sumemos pues 1242 + 144 + 21 = 1407.

La clave la encontraremos en la Guía de Números Postales de la República Argentina. Allí podremos constatar que el número “1407” corresponde a los domicilios que están entre el 3851 y el 5200 de la calle Gaona, donde estaba la casona en la cual Borges y Bioy descubrieron a Tlön.

Quod Erat Demonstrandum.

Goytisolo se veía en apuros para explicar cómo podía ser que el fatídico texto aludiera al atentado contra el almirante Carrero Blanco o se refiriera al bandolero conocido como El Lute. Realista al fin, el autor español no hallaba otra salida para explicar este enigma que atribuirle al Gigamesh una fecha de redacción anterior a 1971, que es la datación habitual del libro de Lem.

Todo esto es muy poco convincente. ¿Por qué resistirse ante todas las evidencias (numerológicas, tarotísticas, borgeanas e informáticas) que hasta ahora hemos logrado reunir, y no admitir que Hannahan es un avatar irlandés de Gilgamés, el sumerio inmortal?

En una novela de ciencia ficción de 1953 —The Time Masters, de Wilson Tucker— Gilgamés era un extraterrestre inmortal que se ocultaba bajo el patente seudónimo “Gilbert Nash” —“G.I.J. Maesch” es un poco más ingenioso— pero este dato no figura en la enciclopedia de los escoceses (!) Clute y McNicholls.

Vuelvo a zambullirme una vez más en las procelosas aguas de la Red y encuentro más evidencias en una página científica alternativa. Allí se dice que según el Dr. Zacarías Sitchin los sumerios inventaron la numeración sexagesimal porque tenían seis dedos en cada mano. Obviamente, eran fruto del mestizaje con unos extraterrestres venidos de Nibiru (el duodécimo planeta) con “las hijas de los hombres”. Los sumerios los llamaban Annunaki: Anachim llamaba la Biblia a los gigantes. ¿Será “Hannahan” una transliteración de “Annunaki”? ¿O aludirá a la diosa Hannahanna, que era adorada en Anatolia?

A primera vista, Hannahan parece un inocente nombre irlandés. Pero si suprimimos el sufijo “an” nos quedará HANNAH (¿Hannah Arendt? ¿Hannah y sus hermanas?). “Hannah” es una de esas palabras que en griego se llaman palíndromos y en catalán “capicúa”: son las que pueden invertirse sin perder su valor simbólico, como aconseja el Tarot.

Si Maesch (o Nash) es Gigamesh y N.Kiddy es Enkidu, Hannahan tiene que ser Annunaki, el colectivo de los dioses sumerios. Pero en ese caso, ¿qué hace Patrick Hannahan realizando tratamientos de endodoncia en Alabama? ¿Estará buscando en la muela del juicio la clave de la inmortalidad? El “Juicio” de marras ¿no será la sabiduría ancestral y definitiva, la Pansofía?

A esta altura de las cosas, la sombra de la sospecha comienza a cubrir a los propios exégetas que echaron a correr este descomunal embrollo (GIGAntic MESS). ¿Quién era en realidad Stanislav Lem? No es desatinado suponer que tras ese seudónimo se ocultaría algún prestigioso académico polaco. La Enciclopedia Británica se toma el trabajo de aclarar (para que al lector no le quepan dudas) que Lem escribía serious science fiction, no esas pamplinas que circulan por ahí.

Alevosamente, Lem introduce toda una bizantina argumentación para demostrar que la ele omitida en Gigamesh pertenece a Lucifer, cuando no es más que la inicial de su nombre. ¿Acaso no ironizó alguna vez con que LEM era el acrónimo de Lunar Excursion Module, un artilugio de la NASA? ¿A qué se debe tanto ocultamiento?

¿Y Goytisolo? Mi enciclopedia registra por lo menos tres escritores hispanos con el mismo apellido, sin mencionar a todos aquellos otros Goytisolo que habrán elegido profesiones más respetables. Es de lamentar que esta indagación arroje más preguntas que respuestas. Sólo habrá que tomarla como una modesta contribución a la confusión general, un minúsculo grano de arena puesto en los aceitados engranajes de la máquina generadora de sentidos.